のりえさんの夫は、亡くなる前にこう言い残した。「猫たちは、1匹も手離さないでほしい」と。

こまったちゃんは17 歳。

のりえさんは、とても若い時、家を飛び出す形で、夫と一緒になった。音楽が大好きな夫婦だった。

タクシー乗務の仕事をしていた夫は、寄る辺ない猫を見つけると、見過ごすことがどうしてもできない人だった。

近所だけでなく、会社、待機場所、出先などで、困っている猫を見つけるたび、家に連れて帰った。

奥さんが、猫は触れないほど苦手だったのにも構わずに。

夫は、猫の世話を続け、餌代や手術代に、自分の小遣いはすべてつぎ込んだ。

猫は増え続けた。

交通事故で動けなくなっていた母猫を入院させ、その子どもたちをみな引き取ったり、保護した猫がすぐに家で出産してしまったり。

そんな夫が50代半ばの若さで、体調を崩した。すでに末期のがんだった。

妻と自立した子どもたちを集めて、「このふたつの願いだけは、どうしても聞いてほしい」という前置きのあとに、続けたのが「献体をすること。猫たちは1匹も手離さないでほしい」ということだった。

そして、夫は、16匹の猫以外は何も遺さず、この世を去っていった。

あれから、3年。

のりえさんは、忘れ形見の猫たちを養うために、働き続ける毎日を送ってきた。

毎朝、猫たちの世話をしてから、8時40分に家を出て会社に向かい、夕方5時過ぎに帰宅。

お昼休みも、家に帰るが、滞在時間は30分で、あわただしく猫の様子を見る。

夕方6時には、バイト先へ。帰宅は、9時過ぎか、10時過ぎ。

それから、猫たちの世話をする。土日も、8時間くらい、バイトを入れている。

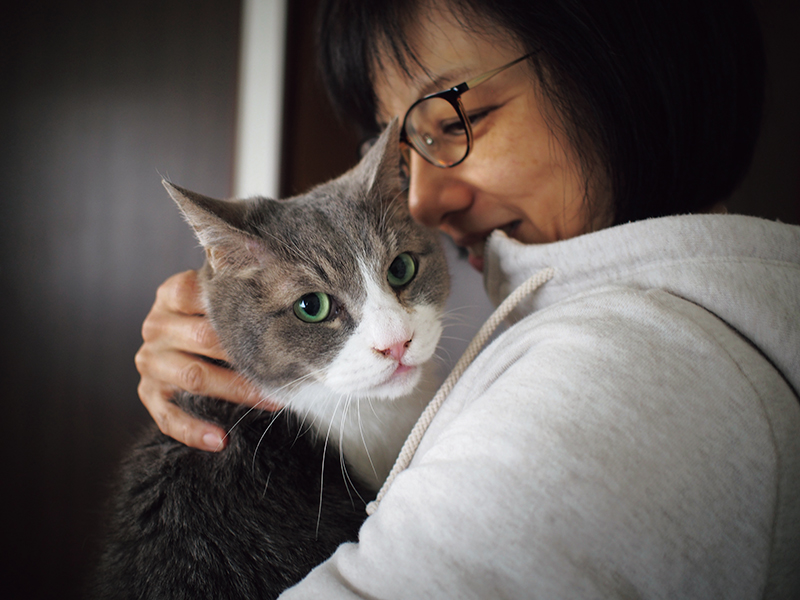

のりえさんは、猫の世話をするうちに、すっかり猫好きになっていた。

猫のことを相談し合う猫友だちもたくさんできた。

全身で甘えてくる猫たち。手がいくつあってもたりない。まんべんなく愛を注ぐ。

独り暮らしになったのりえさんは、不要なものは思い切り捨ててシンプルな暮らしを始めた。

すべての部屋を猫たちに割り振っており、猫たちは、押し入れの中まで自由に使っている。

この3年で、16匹のうち高齢や病気発症の5匹を見送り、自分で保護した2匹を家に入れた。「見過ごせなかった」のだという。そう、誰かのように。

保護時にヨレヨレだった1匹は、4日後に亡くなったが、「うちの猫」として見送ることができた。

だから、現在の猫は、12匹。

キッチンで暮らすのは、最高齢17歳の「こまった」おばあちゃん。ノラ時代、路地の真ん中でいつも寝そべっていて、車が来てもどかずに「困った猫」と呼ばれていた猫だ。

1階の和室で暮らすのは、三毛猫「がっちゃん」と、息子・娘のファミリー。さらに、この部屋には、新たに保護した年齢不詳の雄猫「わじゅ」が、加わっている。

2階北側の洋室で暮らすのは、ビビりの「うにゃにゃ」たち3きょうだい。

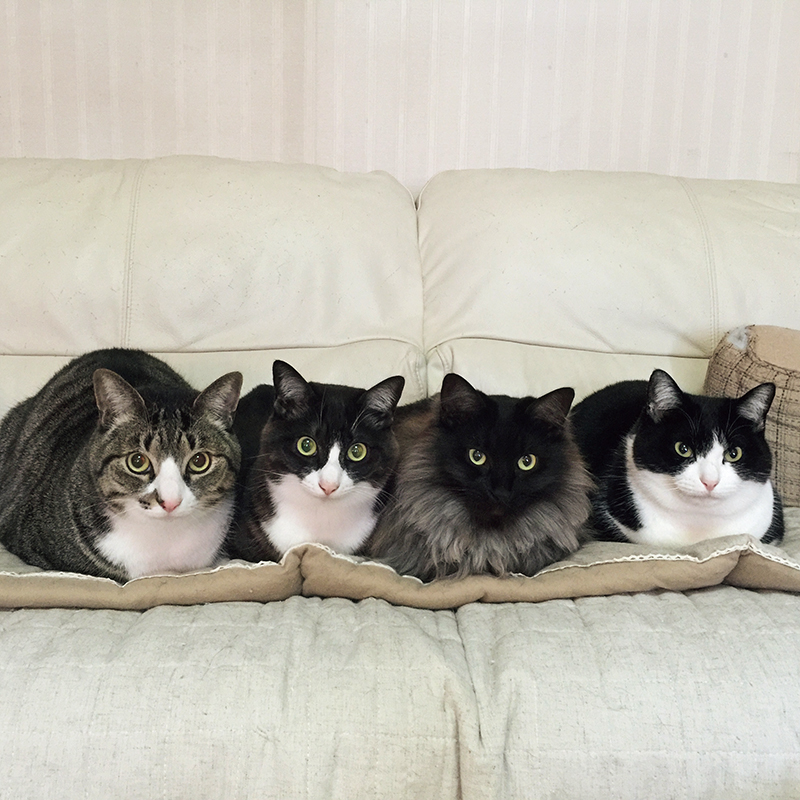

2階南側の洋室には、年齢不詳の「チビクロ」母さんと、人見知りの子どもたち3匹のファミリー。この4匹はとても仲良しで、よくソファーでくっついている。

のりえさん提供。チビクロ母さんと子どもたち。

仲の良い同士のグループ部屋だから、猫たちにストレスはないものの、のりえさんが部屋に入ると、「かまって」猫が押し寄せる。

「この子たちがいるから、こうしてがんばれる。勝手に猫を増やして勝手に先だった夫に対しては、まだ悔しい思いもあるけれど、この子たちを遺してくれたことにはすごく感謝してるかな」

そう話すのりえさんの笑顔は、明るくふっきれている。「経済的にも時間的にもギリギリだけど、自分の力で生きている感覚が、いまは、とてもうれしくて」

夫の写真が置かれた本棚の上から見下ろしているのは、新入りの雄猫「わじゅ」だ。

「路頭に迷うこの子を見過ごせなかったのを見て、彼はなんて言うかな。『やっぱりな』と言ったあと、きっとこう言うと思うの。『お前の好きそうな奴だ』って」

思い返せば、外猫を家に入れるからには、「家猫になってしあわせと思ってもらえるよう、終生の責任を持とう」と心に誓ってきた。それは、夫が生存中も今も同じだ。

夫に「手離さないでほしい」と言われたときも、「手離すなんて、私がそんなことをすると思うの?」と、少し腹が立ったものだ。

夫は「それを聞いて安心した」と言っていた。彼の最後の1年が、愛した猫たちとの日々でよかった、と思う。

どの子も最後まで大切に慈しんで、彼が待つ虹の橋のたもとに、1匹ずつ送り届けていくつもりだ。

※この物語は、2019年発行当時のものです。

写真と文:佐竹茉莉子