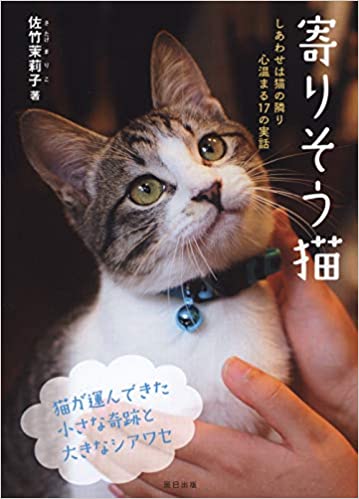

雨の夕方、行き倒れのようにやってきた黄色い猫。夫婦は猫を放っておけず、最期を看取るつもりで、家に入れた。

窓から差し込む光が、ふっさりした黄色い毛並みを輝かせる。名を呼べば、甘えを帯びた目で見つめ返す。

安心しきったその姿にいとしさがこみ上げながら、ひとみさんは思い出す。

この子がここにたどり着いたときの、衰弱しきったよれよれの姿を。

それは、3年前の5月の夕方だった。

「黄色い猫がよたよた玄関までついてきちゃったんだけど。かなり衰弱してる」

先に帰宅した夫の邦彦さんから、そんなメールをひとみさんが受け取ったのは、職場から帰宅しようとするときだった。

すぐさま、「あの猫だ」と目に浮かんだ。

ふた月ほど前から、近所にある路地猫たちの餌場で時折見かけるようになった、片耳のちぎれた猫に違いない。

もとは飼い猫だったのだろうか、やけに人懐こかった。

出会うたびに痩せていくのが哀れで、「困ったら、うちまでおいで」と声をかけたのだが、ここしばらくは姿を見ていない。

急いで帰宅すると、やはり、あの猫だった。

ひとみさん提供

ひと目見て、かなり容体が悪そうである。ひとみさんにかけてもらった言葉にすがったのだろうか。

夜間も受け付ける動物病院を調べて担ぎ込んだ。猫は、満身創痍のズタボロ状態だった。

猫エイズキャリア。ひどい慢性腎不全。歯は1本もなし。右眼球には黒ずんだかさぶたが貼りついている。

推定8歳くらいと聞き、これまでどこでどんな猫生を送ってきたのかを思うと、胸が詰まった。

ひとみさん提供

医師は、言った。

「もうそんなにもたないでしょう」

邦彦さんもひとみさんも猫と暮らしたことがない。だが、ふたりの思いは同じだった。

せめて苦しみを減らして、少しでも安らかに最後の日々を過ごさせてやりたい。

「にゃあ」という名をつけてやって、点滴や投薬など、できうる限りの手当てをし、おいしがるものを食べさせた。

すると……食欲と共に、にゃあは復活の兆しを見せてきたのだ。

腎臓や血液の数値は変わらないが、体力は目に見えてついてきて、おもちゃにもじゃれつくようになった。

元に戻すつもりなどなかった。未去勢だったが、腎臓への負担を考えるとまだ手術ができない。

発情の季節になると、にゃあは、所かまわず、おしっこをかけた。

「もう大変でした」笑いながら振り返るひとみさん。

どんなに手間をかけさせられても、「がんばって生きててくれてうれしい」という思いでいっぱいだったのだ。

角膜がダメになっていた右眼球の摘出手術と共に去勢手術をすますと、おしっこがけは、ぴたりと止んだ。

巡り合って3年。にゃあは、すっかり家猫の愛され顔になった。

体調もよく、毛並みもふっさりと柔らかい。子猫時代を取り戻すかのように、よく甘え、よく遊ぶ。

保護当時2・6キロだった体重は、5キロ台になった。

腎臓に負担をかけないための薬は毎日3種類。自宅での生理食塩水の皮下注射も毎日3本。

月1回の検診も欠かせない。病院へ行く支度を始めると、いち早く察して、にゃあはスーッとこたつの中などに移動し、「いません」とばかり気配を消す。

「甘えたり、とぼけたり、喜んだり……猫がこんなにも感情豊かに生きているなんて、思ってもいませんでした。何をしても、可愛くて」とひとみさんが言えば、邦彦さんも負けじとにゃあへの愛を吐露する。「いやあ、可愛いです、すべてが。毎日、家に帰るのが楽しみです」

歯のないにゃあは、舌を出したら、出しっぱなしのシュールな顔になる。それも、可愛くてたまらない。

一緒に寝ると、夜中に、枕の真ん中をぶんどる。それも、可愛くてたまらない。

気に入らないご飯だと、そっぽを向いたまま、食器の前から動かない。それも、可愛くてたまらない。

「縁あってにゃあを家族に迎えてから、どの猫もしあわせでいてほしいと、切実に思うようになりました」と、ひとみさんは言う。

界隈のノラ猫たちは、餌場もいくつかあり、ボランティアの手で避妊去勢手術も進んでいる。虐める人もいない。

それでも、やっぱり気にかかる。雨の日や寒い日など、外猫たちはどう過ごしているのか、にゃあのような子がさまよっているのではないかと。

「一日でも長く、にゃあと一緒の日々が続くよう、できる限りのことはしてやりたい」

ひとみさんの言葉を聞いて、にゃあが、うれしさ半分、照れ半分の顔をした。

※この物語は、2019年発行当時のものです。