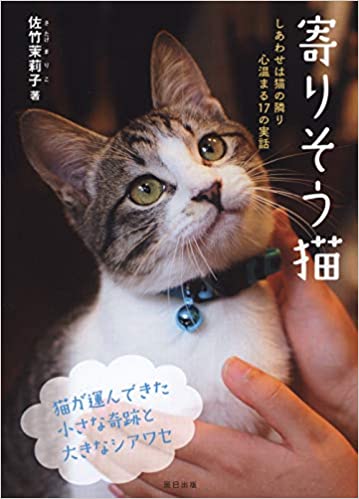

海辺の公園に捨てられた子猫は、里山に。「福猫になあれ」と、「福」という名をもらった。

福くんの橙色の瞳は、毎日毎日、新しいものを発見しては、輝いている。

草むらや畑や小道の匂いを嗅ぎ回って遊び回るから、鼻先にいつも土がついている。

もう、寒くてひもじくて怖くて、公園で震えていた独りぼっちじゃない。

拾ってくれた人が家では飼えなくて、連れてきてくれた里山では、犬や猫がわんさか迎えてくれた。

迷い込んだり持ち込まれたりした保護犬・保護猫たちで、もういっぱいいっぱいだったのに、行くところのない子猫を受け入れてくれた麻里子ママが、「福」という名をつけてくれた。

ママは、この広い里山で、ミニキャンプ場とカフェをやっていた。

「ハッピーとサチと福で、幸福トリオだわ」と、ママは笑いながら、頬ずりしてくれた。

ハッピーは、もう14歳になる。12年前、近くの保育園にさまよい込んだ放浪犬だった。

サチは、同じ頃にやってきたキジトラの雄猫で、全身まひだった。道ばたで見つけた人が、獣医さんに安楽死を頼んだけれど断られて、困った挙句にここに持ち込んだのだ。

手足を突っ張ってぶるぶる震えている子猫に、麻里子ママは「幸多かれ」と、「サチ」という名をつけてやった。

犬のハッピーは、そんなサチを舐めるように可愛がって育てた。サチは、自分で懸命にリハビリをして、ヨチヨチだけど歩けるようになり、大地を踏みしめて暮らしていた。今はもう空の上だけど、雌猫のレモンも雄猫のララも、それはそれは可愛がってくれたものだ。

猫たちは、昼間は里山で遊び回り、夜は、長平パパの手作りの猫小屋で眠るという共同生活をしていた。

福がやってきたのは、寒い季節。猫小屋のあたたかそうなベッドにもぐりこむと、そこはサチのベッド。サチおじさんは不自由な手で抱え込んでくれて毛づくろいをしてくれた。

サチは、新入りの子猫がやってくるたびになぜか慕われて、面倒を見てやるのが常だった。

ライムも、ゴローたち3兄弟も、謙治も、シュウも、みんなつらい思いをしてやって来て、サチの懐に抱かれ、安心して里山の子になっていった。

サチは子育て上手。

新入りの遊び相手や教育係は、たいてい、若い猫たちが引き受けた。

ちくわにはゴローが、謙治にはちくわとゴローが、小鉄には謙治が、シュウには小鉄が、福には謙治と小鉄とシュウが、左前脚のないあっこちゃんには謙治が寄りそった。

あっこちゃん

可愛がっていた福がすくすくと大きくなっていくのと反対に、サチの体調はどんどん悪くなっていった。まひを持つ猫のほとんどは、長くは生きられないのだ。

サチの最期の日々には、サチのことが大好きだったハッピーやゴローがそばにいた。小さな福には、サチおじさんがなぜ起きてこないのか不思議でならなかったが、ゴロー兄ちゃんがとても悲しそうなことだけはわかった。

5月の雨の朝、サチおじさんは福の前からいなくなり、匂いだけが残った。

福にとって初めての夏がやって来る。

池の真ん中で大きなカエルが顔をのぞかせた。好奇心真っ盛りの福は、思わず水草の茂みにジャンプしてしまった。

だけど、そこは足元がずぶずぶで、池のほとりにジャンプして戻れそうにない。福が情けない声で鳴き始めると、あちこちから猫たちがほとりに集まってきた。

小鉄お兄ちゃんが、池のほとりを走り回って、飛びやすい場所から「ここへ飛べ」と指令を出した。無事池から生還した福を見て、みんな「やれやれ」といった表情で散っていった。

柿の木に一気登りするちくわに憧れて、福が初めて高い木登りに挑戦して降りられなくなったときも、たちまちみんな集まってきた。あのときも、ゆっくりと降りるお手本を見せてくれたのは、小鉄だった。

小鉄は、やって来たばかりの子猫のとき、サチが逃げられないのをいいことに、不意打ちアタックを繰り返し、麻里子ママたちから「里山史上最強の悪ガキ」と呼ばれていた。

だけど、小鉄も、サチが大好きだったのだ。

今日も、何をやらかすかわからない福に、誰かが寄りそっている。

小鉄とシュウが交代で、プロレスごっこの相手をしてやり始めた。

わざと負けて、おおげさに「参ったあ」と言ってくれる、やさしいお兄ちゃんたちだ。

里山でその名の通りしあわせな一生を過ごした、サチの穏やかさとやさしさとひたむきさは、ちゃんと里山の仲間たちに受け継がれている。

毎年毎年、季節が巡れば芽吹く、里山の小さな花々のこぼれ種のように。

福は、この頃だいぶ凛々しくなった。行き倒れおばあちゃんだった白黒ボンちゃんも、お気楽に暮らし始めた。

ボンちゃん

独りぼっちだった子猫に誰かが寄りそう。教えられたわけでもなく。里山に四季が巡りいのちが巡っていく。

※この物語は、2019年発行当時のものです。